শান্তনু গঙ্গারিডি

প্রথমেই প্রশ্ন আসে রাজ্যটির নাম কী পশ্চিমবঙ্গ নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল। উত্তর হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল। ভারতের সংবিধানে পশ্চিমবঙ্গ বলে কোনো স্টেটএর উল্লেখ নেই।১৯৪৭ সালে সদ্য স্বাধীন ভারতের এই রাজ্যটির বাংলায় নামকরণের কথা কারো মাথায় আসেনি। ভারতের আর একটি রাজ্যের ইংরেজি নাম রয়েছে— নাগাল্যান্ড। পশ্চিমবঙ্গ হলো ডাক নাম বা প্রচলিত নাম। হিন্দিতে পশ্চিম বঙ্গাল। সমতা বিধানের স্বার্থে ২০১১ সালে রাজ্যের নামটি ইংরেজিতেও Paschimbanga রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। বিরোধীরা পাল্টা হিসেবে বঙ্গ বা বাংলা রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তর্কপ্রিয় বাঙালি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারে না। তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়ালি পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি।

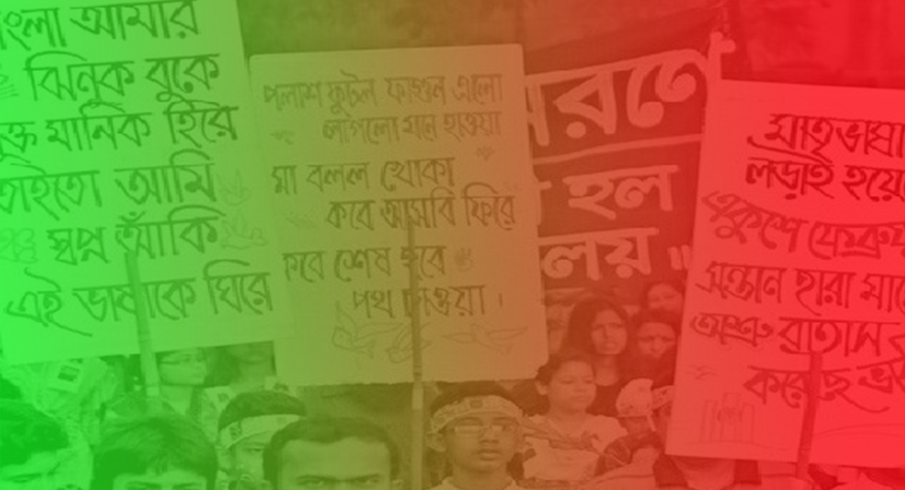

নামে বাংলা না থাকা প্রদেশটির বুকে বাংলা পড়ানোর বিরুদ্ধে একাংশ বাঙালি সদা জাগ্রত থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। এঁরা হলেন যাকে বলে অতন্দ্র প্রহরী। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে রাজ্যের সব স্কুলে রাজ্যভাষা বাংলা আবশ্যিক করা হলো। যদিও এই ঘোষণা নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কারণ ২০১৭ সালের ঘোষণার পরেও অশ্বডিম্ব প্রসব ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

কয়েক মাস আগের কথা, কলকাতার একটি নামজাদা কলেজ কাম ইউনিভার্সিটির “অফিসিয়াল বাম” ছাত্র সংস্থার একটি এফবি পোস্ট চোখে পড়েছিল: বাংলা বাধ্যতামূলক করা হলে জান কবুল করে রুখে দেওয়া হবে! (পরে আর খুঁজে পাইনি, হয়তো মুছে দেয়া হয়েছে।)

এই না হলে বঙ্গ কমরেড! অথচ, এই বঙ্গের সরকারি বামদের যারা তাত্ত্বিক কথা শুনিয়ে থাকেন ও নীতি নির্ধারণীর ভূমিকা পালন করে থাকেন সেই কেরল কমরেডরা কিন্তু নিজের রাজ্যে মালয়ালম ভাষাকে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক করে রেখেছেন। পরে আবশ্যিক ছেঁটে দিলেও আসলে আবশ্যিকই রয়ে গেছে। রাজ্য-বোর্ড দিল্লি-বোর্ড সর্বত্র মালয়ালম মাস্ট। যাকে বলে টনটনে মালয়ালম জাতীয়তাবাদী চেতনা।

দিল্লির এ কে গোপালন ভবন থেকে এঁদের যাবতীয় রণনীতি রণকৌশলের সার্কুলারাদি নাজিল হয়ে থাকে। যাঁর নামে এই ভবন সেই কমিউনিস্ট এ কে গোপালন ছিলেন বিশাল অন্ধ্র আন্দোলনের অগ্রণী নেতা, নমস্য ব্যক্তি। কমরেড এ কে গোপালনরাও দ্বিধাহীনভাবে তেলেগু ভাষাকে ডে-ওয়ান থেকে অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যভাষা এবং আবশ্যিক ভাষা করে রেখে ছিলেন। (রাজ্য দু টুকরো হবার পরেও একই আছে।) বস্তুত, ১৯৫৩তে মাদ্রাজ থেকে বেরিয়ে আসা অন্ধ্র প্রদেশ হলো স্বাধীন ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য। সেই আন্দোলনে কমিউনিস্ট কংগ্রেস সবাই সামিল হয়েছিলেন এবং এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পাঞ্জাব গুজরাত মহারাষ্ট্র ওডিশা কেরল কর্নাটক তামিলনাড়ু— প্রতিটি রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরে সেই রাজ্যের মূল ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। সেই সেই রাজ্যের প্রগতিশীল / প্রতিক্রিয়াশীল সব দল মাতৃভাষার বিষয়টিতে এককাট্টা। বুদ্ধিজীবীরা একমত। সেই সকল রাজ্যে বসবাস করছেন যারা সেই সব বাঙালি ছেলেমেয়েদের সন্তানেরা রাজ্য ভাষা শিখছে। মন দিয়েই শিখছে। এই নিবন্ধকারের এক পিসতুতো ভাই বেশ কিছুকাল কর্নাটকে কাটিয়ে এসেছিল। তার ছেলের স্কুল কলেজ জীবন সেই রাজ্যে কেটেছে। ছেলেটি আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছিল। সেই ছেলে যে কন্নড় ভাষা জানে সেটা শুধু না, সে দলিল দস্তাবেজে লেখা খটোমটো আইনি কন্নড়েও যাকে বলে এক্সপার্ট। কলকাতায় চলে আসার পরেও অনেকে তার পরামর্শ নিয়ে থাকেন। এমন সোনার ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কানিডিগারা সত্যি সত্যি খুব দুঃখ পেয়েছে।

যাবতীয় সমস্যার আঁতুড় ঘর পশ্চিমবঙ্গ থুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল। (আগেই বলেছি, ভারতের সংবিধানে পশ্চিমবঙ্গ বলে কিছু লেখা নেই, আছে ওয়েস্ট বেঙ্গাল!) রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা শোনার পর অতি উদারমনস্ক কেউ কেউ আসাম প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। আসলে তাঁরাও জ্ঞানপাপী। তাঁরা চেপে যাচ্ছেন, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের সময়কালেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। সেটা হলো একটি রাজ্যে একটি মাত্র ভাষাকে রাজ্যভাষা ঘোষণার ইয়ার-স্টিক কী হবে। মোটামুটি কত শতাংশ লোকের উপস্থিতি নিশ্চিত হলে একভাষী হবে। সেই বিতর্কের সময় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছিল নূন্যতম ৭০ শতাংশ লোকের মুখের ভাষা না হলে একটি রাজ্যকে একভাষী ঘোষণা করা ঠিক হবে না।

এখানেই প্রশ্ন আসে, আসামের ভাষা বিল উত্থাপনের সময় অসমিয়া ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা ঠিক কত ছিল? প্রচুর জল মিশিয়ে টেনেটুনে শতকরা ৬০ ছিল কি? আর সেই জন্যই তো বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দেবার প্রস্তাব উঠেছিল।

বাঙালিরা অসমিয়া ভাষায় লীন হয়ে যেতে না চাওয়া থেকেই তো ভাষা দ্বন্দ্বের শুরু। এই একই কারণে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল।

আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর লুসাই পাহাড় জেলার নাম হয়েছে মিজ়োরাম। বর্তমানে মিজ়ো ভাষাকে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজি প্রথম থেকেই আছে।

আসাম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া আরেকটি রাজ্য মেঘালয়। সেখানে ইংরেজিকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মর্যাদা দেয়া আছে। ধরা যাক, সেই রাজ্যে স্থানীয় ভাষাকে রাজ্য ভাষা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে খাসি এবং গারো এই দুটো ভাষাকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্ন আসবে। মেঘালয়ের ভাষিক জনবিন্যাসটাই যে সেরকম। এক শ জনের মধ্যে ৩৪ জন খাসি ভাষায় কথা বলেন তো ৩২ জন গারো ভাষায়।

কাজে কাজেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এবারের ভাষা প্রস্তাবনা আর আসাম সরকারের সেই ভাষা প্রস্তাবনা কী এক হলো নাকি? মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে পঁচাশি শতাংশের অধিক লোক বাঙালি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, হিন্দি পাঁচ শতাংশ।

আসামের ভাষা বিলে বলা হয়েছিল, অসমিয়া এবং একমাত্র অসমিয়াই হবে রাজ্যভাষা তথা শিক্ষার মাধ্যম। এমনকি ইংরেজি তুলে দেবার কথাও স্পষ্ট ভাবে বলা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রস্তাবনায় বাংলা সাঁওতালি নেপালি এমনকি রাজবংশীতে শিক্ষা লাভের কথাও উল্লেখ করা আছে।

সুতরাং, আসামের সরকার গুলোর ভাষানীতি ও তার ফলে উদ্ভুত বরাকের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতের সাথে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে এক পঙ্ক্তিতে ফেলা যায় না। এই দুটি ভিন্ন রাজ্যের জনবিন্যাসের বাস্তবতা একেবারেই আলাদা। সেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতকে একাকার করে গুলিয়ে দিয়ে তথা জট পাকিয়ে লাভ নেই। আমরা যেন ভুলে যাবার ভান না করি যে তৎকালীন বাংলার এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে দিয়ে আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল। বাংলার মাটিতে বসবাসকারী বাঙালিরা শাসকদের খাম খেয়ালিতে আসামের বাসিন্দা হয়ে গেছিলেন। মানে, বঙ্গবাসী টু আসামবাসী হতে হয়ে ছিল। আসামে জুড়ে দেয়া বাংলা ভূখণ্ডের বাঙালি তার ভাষা বিসর্জন দেবে কেন?

কথিত আছে সোমনাথ লাহিড়ি কমিউনিস্ট ছিলেন। তবে কমিউনিস্ট মানে তো নিজের মুখের ভাষাকে জলাঞ্জলি দেয়া নয়। এই বিষয়টিতে তিনি অন্যান্য প্রদেশের কমরেডদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছিলেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলার পক্ষে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করে ছিলেন। বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা এবং বাংলাকে রাজ্যের সর্বস্তরে ব্যবহারের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাওয়াল করে ছিলেন।

১৯ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে ভাষা সংক্রান্ত বেসরকারি প্রস্তাবের সমর্থনে কমরেড লাহিড়ি বাংলার বিধান সভায় দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের ক্ষুদ্রাংশ এখানে দেয়া হলো:

“…প্রশাসনিক দিক থেকে বাংলাকেও অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ঘোষণা করা কি অসম্ভব ? অথচ বহু রাজ্য ইতিমধ্যেই তা করেছে—বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র। এতগুলি রাজ্যে মাতৃভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করেছে এবং তাকে গৌরবময় রূপ দেবার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের লোক, আমরা বাংলাভাষাকেই এত উন্নত বলে গর্ব করি, এইতো একটু আগে প্রফুল্লবাবু তাঁর বক্তৃতায় বাংলাভাষাকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অগ্রগামী ভাষা বলে গেলেন,— আমরা সে ভাষার জন্য গর্ববোধ করি কিন্তু গর্ববোধ করি কিন্তু সেই বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে অক্ষম।”

তাঁর বক্তৃতার concluding remarks ছিল:

“সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ যেমন করে আপনাদের [বিহার-বাংলা] সংযুক্তিকরণের ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি আজকে এই হিন্দিবাদী উগ্রতার যে অন্যায়, সেই অন্যায়ের রোধ করতে আমাদের আন্দোলন করতে হবে, এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন নয়, শুধু মুষ্টিমেয় ইংগবংগ সমাজের আন্দোলন নয়, এটা এমন আন্দোলন হবে যা আড়াই কোটি বাঙালিকে টানতে পারে। সেইজন্য আমি অপোজিট বেঞ্চের বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব, নেমে আসুন ইংরাজী থেকে, চলে আসুন বাংলায় সোজাসুজি। আমি বলি, সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে ঘোষণা করুন এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ করুন এবং এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমস্ত বাঙালির সঙ্গে হাত মিলান। আপনারা ভয় পাবেন না। বাঙালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে কালি এখনো লেগে রয়েছে, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আজকে বাংলাভাষার দাবি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তা মেনে নেবেন। তাহলে পরে সেই ষড়যন্ত্রের কালি আপনাদের মুখ থেকে মুছে যাবে এবং মানুষের সঙ্গে আপনারা এককালে অগ্রসর হতে পারবেন। এতেই আপনারা বাঙালির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারবেন, বাংলার সুউচ্চ সিংহাসন ও বাঙালি জাতির ভবিষ্যত রক্ষা করতে পারবেন।”

ভারত একটি বহুজাতিক বহুভাষিক রাষ্ট্র— ইউনিয়ন অব স্টেটস। আমি যে রাজ্যে থাকব বা আমার সন্তান যে রাজ্যে থাকবে, চাকরি বা ব্যবসায় করবে সেই রাজ্যের ভাষা শিখব না— এই মামার বাড়ির আবদার চলতে পারে না। [বস্তুত, পৃথিবীর কোন দেশেই এই আব্দার খাটে না। “আমি বিপ্লবী” বলে কেউ ছাড় পাবেন এমন সম্ভাবনা নেই।]

ভারতে বসে এমন যুক্তি সাজানোর অর্থ হলো যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে হিন্দিকে তুলে আনা। “রাষ্ট্রভাষা প্রসার সমিতি”-র কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া।

বরাক উপত্যকার আন্দোলনের অভিঘাতে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক নির্দেশনায় বলেছিল, কোন একটি রাজ্যের কোন একটি স্থানে একটি বিশেষ ভাষার লোকের শতকরা হার ১৫-২০ হলে সেই ভাষায় রাজ্য সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রচার করা উচিত। এমনকি সেই ভাষা গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এটাই আদর্শ পরিস্থিতি — কিন্তু মানছে কে? কয়টি রাজ্য মানছে? শুধু পশ্চিমবঙ্গ মানবে আর কোনো রাজ্য মানবে না এমনতর অবস্থাও ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এবারের কথা বাদ দিলাম। ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা আবশ্যিক ঘোষণা নিয়ে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছিলেন তাঁদের একজনকেও দেখলাম না (ডানপন্থিদের বাদ দিয়েই বলছি) প্রায় সমসাময়িক কালে কেরল সরকারের ভাষানীতি নিয়ে কিছু বলেছেন। সর্বভারতীয় দলগুলোর অবস্থানও তাই।

কই কন্নড় আবশ্যিক করা নিয়ে সে ধরনের প্রতিবাদ কোথায?

আসল প্রশ্ন, প্রতিবাদ হবে কেন? কর্নাটকে থাকব আর হিন্দি ইংরেজিতে কাজ চালিয়ে নেব, এমনতর অবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। এটা সুলক্ষণ যে বেঙ্গালুরুর বাঙালি ঘরের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে স্তরে কন্নড় শিখছে। সব রাজ্যেই রাজ্যভাষা শিখতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বসে যারা জ্ঞান বিতরণ করছেন তাঁদের সন্তানের সন্তানেরা সানন্দে তামিল বা মারাঠি শিখে নিচ্ছে।

এই বিষয়ে বলতে গিয়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধেও মতামত দিয়েছেন দুয়েক জন। তারা বিস্মৃত হয়ে গেছেন ভ্লাদিমির লেনিন ভাষিক ভূখণ্ডের একীকরণের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। Lenin’s language policy was concerned with two principal issues: institutionalizing equality of languages and consolidating the territories of nationality languages, and employing regional and local languages for mother-tongue education at the elementary level and for the eradication of illiteracy. এ কে গোপালন তেলেগু অঞ্চলের একীভূত করণের (consolidating the territories of nationality language) আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার স্পষ্ট অভিমত হলো ভারতের যে রাজ্যে বসবাস করব, যে জলহাওয়ায় করে-কম্মে খাব— আমাকে বা আমার সন্তানদের সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষাটা শিখে নিতে হবে। নিজের প্রয়োজনে এবং সামাজিক মেলামেশার স্বার্থেই সেটা করতে হবে। যারা এটা করেন না তাঁরা “রাষ্ট্রভাষা হিন্দি”তে কথাবাত্রা চালিয়ে আসলে সেই ভাষার প্রচার প্রসারের কাজ করে চলেছেন।

হিন্দুস্তানপন্থীরা তো সেটাই চায়। এভাবেই ওয়ার্ধাস্থিত “রাষ্ট্রভাষা প্রসার সমিতি”র প্রজেক্ট কার্যকর হয়ে এসেছে।

আমরাই সহযোগিতা করেছি। আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে এই রাষ্ট্রভাষা প্রসার সমিতির জন্ম স্বাধীনতার বহু আগে ১৯৩৬ সালে। চিন্তা করে দেখুন তো, তখনও ভারত ভাগের প্রশ্ন আসেনি। অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে স্থির হয়নি। বাংলা হবে না জল মেশানো হিন্দি হবে না উর্দু মিশ্রিত হিন্দুস্তানি রাষ্ট্রভাষা হবে সেই চর্চা শুরু হয়নি। একটা হবে নাকি একাধিক হবে সেটাও ভাবা হয়নি। বাঙালি না ভাবুক, গোবলয়ের সন্তানেরা কিন্তু ভেবে রেখেছিলেন— ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মুহূর্তেই হিন্দিকে এবং একমাত্র হিন্দিকে সারা ভারতের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে। এটা ছিল তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। দেশের জন্য লড়াইয়ে ব্যস্ত বঙ্গ সন্তানেরা সেটা অনুধাবন করতে পারেননি। বরং আমাদের অনেকেই সেই ওয়ার্ধাতেও গেছেন, শুভ কামনা জানিয়ে এসেছেন।

রাজ্যের ভাষা শিখে নেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জোটানোর জন্য বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করানো হয়, অত্যন্ত খেলো যুক্তি। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী হলেও সেই রাষ্ট্রের ভাষাটা শিখে নিতে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, যারা বাংলাভাষা আবশ্যিক করা নিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছেন তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ সন্তানের ওপর হিন্দি অথবা ইংরেজি চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে ইম্পোজ় করেছেন। শিশু সন্তানের মতামতের কোন দাম দেয়া হয়নি— সন্তানের আবার মতামত থাকতে পারে নাকি! এই “চাপিয়ে দেয়া” এলিট অভিভাবকরা এতটাই সচেতন যে তারা ঘরের ভেতরেও বাংলা বিদ্বেষী পরিবেশ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এঁরাই হলেন “হিন্দি আবশ্যিকপন্থী” এবং “বাংলাআবশ্যিক বিরোধী”। এঁদের সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির ছেলেরা বাংলাকে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নিতেও আগ্রহী হয়না। এঁরাই বলেন বাংলা নিয়ে কী লাভ। বাংলার বাইরে বাংলা চলে না। হায়, বাংলা কেন হিন্দির মতো আরেকটি প্রশাসনিক ভাষা হলো না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করার মতো মনোবল এঁদের নেই। তামিলরা কিন্তু বার বার সেই প্রশ্ন করে থাকে।

বরাকের বুকেও তো পশ্চিমবঙ্গের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। বাঙালি ঘরের সন্তানেরা মাতৃভাষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বাংলাভাষাকে বাঁচাতে গেলে বাংলা আবশ্যিক করা ছাড়া গতি আছে কি?

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক খণ্ডগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যের সংখ্যাগুরুদের ভাষা একবিন্দু না জেনেও রাজ্য সরকারের চাকুরি বাগিয়ে নেয়া যায়। স্থানীয় ভাষা জ্ঞানের ওপর কোন পরীক্ষা নেয়া হয় না। আসামেও এমনটা নেই। ভারতের আর কোনো রাজ্যে এই পরিস্থিতি নেই।

বরাক উপত্যকা জুড়ে ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাধান সূত্র বেরিয়ে এসেছিল যেখানে বলা হয়েছে, কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা তহশিল অঞ্চলে ভাষিক সংখ্যা লঘুর হার ১৫-২০ হলে সেই ভাষায় রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি বিধি ইত্যাদি প্রকাশ করা যেতে পারে।

১৯৫৬ সালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্মারকলিপির ১১ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়েছে: The Commission has further suggested that in districts of smaller areas like Municipalities and Tehsils where a linguistic minority constitutes 15 to 20 per cent of the population of that area, it may be an advantage to get important government notices and rules published in the language of the minority in addition to any other language or languages in which such documents may otherwise be published in the usual course.

ভারতের সংবিধানেও মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারের কথা বলা আছে। রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কথা বলা আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয়নি।

দণ্ডকারণ্য না কোথায় জানি কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুকে নির্বাসন করা হয়েছিল— তাদের মাতৃভাষার কী হলো তার খবর আমরা রাখি না। নীতীশ বিশ্বাসের মতো হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ সেই অভাগা বাঙালিদের খবর রাখেন না।

বাংলার বুকে বাংলাভাষাকে প্রতিরোধ করার মহান দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে জনৈক অতিবুদ্ধিজীবী ঘোষণা দিয়েছেন: পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বাধ্যতামুলক করা শুধু অগণতান্ত্রিক নয় ফ্যাসিস্টও বটে। ফাসিবাদের এই নয়া সংজ্ঞাকে মান্যতা দিতে গেলে বলতে হবে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই ফ্যাসিস্ট সরকার বিদ্যমান। কারণ সব রাজ্য সরকার রাজ্যভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছে। এমনকি, সেই পোস্টদাতার সংজ্ঞা মানতে গেলে তো কমরেড লেনিন কমরেড স্তালিনদেরও বাঁচাতে পারা যাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাষানীতির চালচিত্র সেটাই ইংগিত দেয়। ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ভারতের ভাষা কমিশনের সচিব এস জি বার্ডে স্বল্পস্থায়ী

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণে গেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করে ছিলেন। দেখা গেছে, সোভিয়েতের বিভিন্ন ভাষিক খণ্ডগুলোতে স্থানীয়দের মাতৃভাষা শিক্ষায় জোর দেয়ার সাথে সাথে রুশ ভাষাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। [এস জি বার্ডের রিপোর্ট, সচিব, সরকারি ভাষা কমিশন। বোম্বাই ৩১ জুলাই ১৯৫৬।]

২০২২ সালে সুইডেনের হেলসিংবর্গ শহরের অভিজ্ঞতা বলে শেষ করছি। তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় শহরটিতে বহু বাঙালি নিজের নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে রয়েছেন। দুর্গাপূজা মন্ডপে কচিকাঁচাদের ভীড়। ছেলেমেয়েরা বাংলায় কথা বলছে। বাংলায় আবৃত্তি করছে বাংলা নাটক করছে রবীন্দ্র সংগীত গাইছে। হারমোনিয়ামের ওপর রাখা খাতা, প্রমপ্টারের হাতে ধরা বই, স্বরচিত কবিতার খাতা— সবকিছু দেখছি বাংলায় লেখা। মানে বাংলা লিপিতে লেখা। ইংরেজি লিপিতে না। সাত আট বছরে থেকে শুরু করে কুড়ি বাইশ বছরের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভুলে যায়নি। পিতামাতারা সাত আট দশ পনেরো বছর ধরে সুইডেনের থাকার পরেও তাঁদের সন্তানেরা মাতৃভাষা ভুলে যায়নি!

সেখানেই পরিচয় সুধাংশু রঞ্জনের সঙ্গে। সুধাংশু ওডিশার বাঙালি। বিয়ে করেছেন কলকাতায়। (মাতৃভাষাকে মাত্রুভাষা উচ্চারণ করায় আমিও সেটাই অনুমান করেছিলাম।) তিনি বললেন, বিয়ের পর আমারও কমিউনিকেট করতে অসুবিধা হতো। বাংলা ওডিয়া কাছাকাছি ভাষা হলেও মিসেসকে কিছু বলতে গেলে ভায়া ইংরেজি বাংলা বানিয়ে কথা বলতাম। আমাদের মেয়েকে এখানকার প্রাইমারিতে ভর্তি করিয়েছিলাম। সুইডেনের নিয়ম হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিখতেই হয়। না হলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সুসম বিকাশ হয় না বলে তাদের স্থির সিদ্ধান্ত। রবিকবির মতো তারাও “মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম” মন্ত্রে বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু, সে যাইহোক, আমরা ভাবলাম মেয়ে তো ঘরের ভেতরে বাংলা শিখছেই, ওর অনেক বাঙালি বন্ধুও রয়েছে। শ তিনেকের মতো বাঙালি রয়েছেন। নিজেদের মধ্যে মেলামেশা মেলবন্ধন রয়েছে। অর্থাৎ, স্বাভাবিক পরিবেশে আমাদের মেয়ে বাংলা শিখে যাবে। আমরা মাতৃভাষা হিন্দি ডিক্লেয়ার করে মেয়েকে ভর্তি করিয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য হিন্দিটা শিখে গেলে ইন্ডিয়ায় গিয়ে লাভে লাভ। সুইডেন রাষ্ট্রের ভাষা সুইডিশ তো শিখতেই হবে। একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজি নিয়ে নেবে। বিদেশ ভুঁইয়ে দশ পনেরো বছর অবস্থান করে আমাদের সন্তান কম সে কম চারটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠবে!

কিন্তু হায়, তিন মাস যেতে না যেতেই আমাদের দুয়ারে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অনুসন্ধানী টিমের আবির্ভাব। ঘরে এসে তদন্ত করে মা বাপের মাতৃভাষা ধরে ফেললেন। যাকে বলে ডিসক্রিট এনকোয়ারি!

আমাদের ছলাকলা ধরা পড়ে গেল, লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে বাংলাটা শেখাতেই হলো।

এই হলো আদর্শ পরিস্থিতি। নরওয়েতেও এই নিয়ম কিন্তু সেখানে সুইডেনের মতো এতো কড়াকড়ি নেই। সেই ফোঁকল গলে ভারতীয় বাঙালিরা হিন্দি শিখছে। মানে অসলোর ভারতীয় গার্জেনরা ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে হিন্দিটা চাপিয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছেন।

ভারত নামক বহুজাতিক রাষ্ট্রে সুইডেনের মতো ভাষানীতি চালুর দাবি উঠুক। “অতন্দ্র প্রহরী”রা এগিয়ে আসুন না।

বাংলায় সর্ব সম্মতিক্রমে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে আপনারা উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এহ বাহ্য, (আপনারা জেনেও না জানার ভান করেন) হিন্দি নামক নব্য ভাষাটি বাই-ডিফল্ট খান পঞ্চাশেক প্রাচীন ভাষাকে অজগরের মতো গিলে রেখেছে। হাওড়ায় প্রস্তাবিত হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়বে তাদের আসল মাতৃভাষা ভোজপুরি আওধি মৈথিলী রাজস্থানি ইত্যাদি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাষা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা মাত্র যাঁদের পৃথিবীর তাবৎ সংখ্যালঘুর মাতৃভাষা রক্ষার দরদ উথলে ওঠে তাঁরা ভোজপুরি বা রাজস্থানিদের প্রকৃত মাতৃভাষা ফিরিয়ে দেবার দাবি তুলে পথে নামুন। (পাহাড়েই বা কাদের প্রকৃত মাতৃভাষা নেপালি সেই ভিমরুলের চাকে আপাতত ঢিল দিচ্ছি না!) আসামের বঙ্গমূলের মুসলিমদের মুখের ভাষার বাংলা বিদ্যালয়গুলো খুলে দেবার জন্য কলম ধরুন না। আপনাদের বুকে সেই বল / সেই দম আছে কি?

বাংলায় হিন্দি ইউভার্সিটি তো হলো। এবার দিল্লি বা লখনৌতে বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি নিয়ে পথে নামুন। ভোপালে তামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করার ব্যবস্থা করুন।

একটি ইন্ডিক ভাষার বদলে বাংলা তামিল মারাঠি সহ আধ ডজন ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের ভাষা / প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ন্যায় সঙ্গত দাবি তুলুন। তাছাড়াও কথা আছে। ত্রিভাষা সূত্রই যদি সমাধান হয়ে থাকে তাহলে হিন্দি প্রদেশের লোকেরা কেন আরেকটি ভারতীয় ভাষা শিখছে না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে শিখুন। তবেই না ভাষা গণতন্ত্র।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়া হয়েছিল। এবার ভারতের ভাষা কমিশন সুইডেনে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে জেনে আসুক ওরা কী উপায়ে, কোন যাদুমন্ত্রে হীব্রু গ্রীক উর্দু বাংলা— যে কোনো ভাষায় কথাবলা শিশুটিকে তার মাতৃভাষা শেখাচ্ছেন। মূলত একভাষী সুইডেনের শিক্ষা দপ্তরে এই মুহূর্তে সত্তরটা ভাষা শেখানোর পরিকাঠামো রয়েছে। অভিবাসীদের সন্তানেরা মায়ের ভাষা ভুলছে না।

আসলে, প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে অসম্ভব বলে কিছু নেই। দূরত্ব বলে কিছু নেই। আজকের ভুবনপল্লীতে আপনার আমার ছেলেমেয়েরা একাধিক ভাষা শিখে ফেলছে।

আনন্দ ভালোবাসা মিশিয়ে একাধিক ভাষা শিক্ষা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে বসে যাঁরা বলছেন, রাজ্যভাষা আবশ্যিক হতে দেব না, মাতৃভাষা আবশ্যিক করতে হবে, —তারা কি সমাধান সূত্র হাজির করেছেন? সমাধান সূত্র ছাড়া কিছু বলা মানে আবেগের বসে বলা।

বেঙ্গালুরুর বাঙালি শিশুটি বা কলকাতার অসমিয়া বালকটি কীভাবে নিজের মায়ের ভাষা রপ্ত করবে ভেবে দেখেছেন কি?

শিক্ষা বিষয়ক আধুনিক চিন্তাধারা ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে সুইডেন সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।

আমাদের দেশে সুইডিশ মডেল চালু করা গেলে কত সুবিধা হবে বলুন তো। প্রবাসী বাঙালির শিশু সন্তানেরা সেই রাজ্যের রাজ্যভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাটাও শিখতে পারবে। পিতার চাকরি সূত্রে আসা পশ্চিমবঙ্গের মারাঠি ছেলেটি বিদ্যালয়ে গিয়ে বাংলা এবং মারাঠি দুটোই শিখবে। দার্জিলিংয়ের লেপচা শিশুকে নিজের মাতৃভাষা জলাঞ্জলি দিতে হবে না। মাতৃভাষা লেপচা শেখার সঙ্গে সঙ্গে নেপালি বা বাংলা শিখে নিতে পারবে। দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত বাঙালিরা আবার আত্মপরিচয় ফিরে পাবে।

সুইডিশ শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট বলছে, প্রতিটি শিশুকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা মৃতভাষা ছাড়া আর যে কোনো ভাষা শেখাতে প্রস্তুত। দেশে দেশে বিপন্ন ভাষার মৃত্যু ঠেকাতে এর চেয়ে বলিষ্ঠ ঘোষণা আর কী হতে পারে!